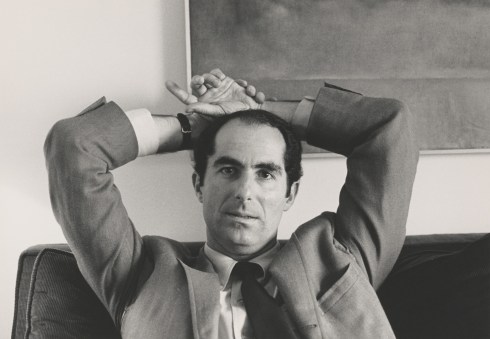

Philip Roth è stato, ed è tuttora, un gigante della letteratura nordamericana. Lo scoprii nella seconda metà degli anni Ottanta, quando ero ancora solo un ragazzo. Ma già allora sentivo una fame profonda di sapere, di ideali, di letteratura e, naturalmente, anche di musica rock di qualità.

Avevo un bisogno quasi viscerale di figure adulte a cui guardare, di mentori ideali. Roth lo divenne immediatamente, appena conclusi la lettura de Il professore di desiderio (1977). Quel libro accese qualcosa in me. Da lì fu un’immersione totale: Il lamento di Portnoy (1969), La mia vita di uomo (1974), e L’orgia di Praga (1985) si susseguirono rapidamente. Mi legarono a Roth in modo definitivo. E poi, ovviamente, venne tutto il resto, in particolare Pastorale americana (1997) e Nemesi (2010), due capolavori che confermarono la sua statura di scrittore epocale.

Il critico James Wood, con lucidità rara, scrisse:

“Più di ogni altro scrittore americano del dopoguerra, Roth ha scritto il sé — il sé è stato analizzato, blandito, deriso, romanzato, reso fantasma, esaltato, disonorato, ma soprattutto costituito dalla e nella scrittura.”

Un ritratto, a mio avviso, definitivo.

I romanzi di Roth sono infatti celebri per il loro tono intensamente autobiografico, per la capacità di dissolvere i confini tra realtà e finzione, e per l’audacia con cui interrogano — spesso provocatoriamente — le nozioni di identità, ebraica e americana.

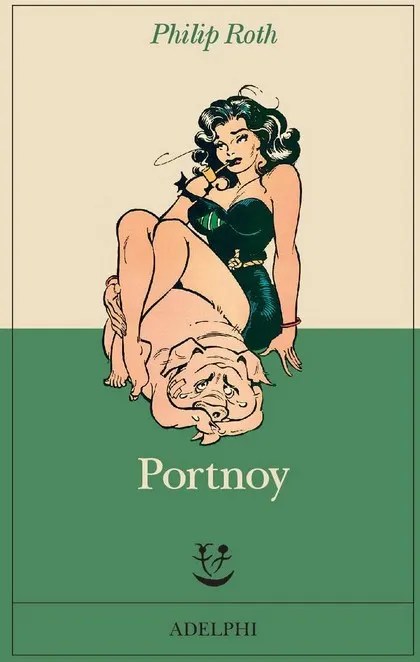

Il lamento di Portnoy (ripubblicato da Adelphi con il titolo Portnoy) resta, a distanza di 56 anni, un’opera potentissima. Un romanzo che conserva una forza dirompente, capace di colpire ancora oggi con la stessa veemenza.

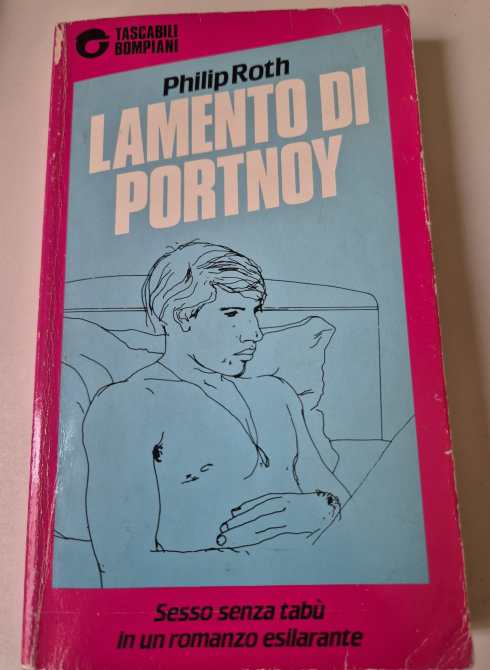

Lo lessi per la prima volta negli anni Ottanta, nell’edizione dei Tascabili Bompiani del 1988, tradotta da Letizia Ciotti Miller. Fu una rivelazione, un’esperienza letteraria che segnò per sempre il mio rapporto con la scrittura — e con l’identità stessa.

A tanti anni di distanza, il romanzo mi ha di nuovo impressionato — e travolto — con la stessa forza di allora.

La nuova edizione pubblicata da Adelphi, a cura di Matteo Codignola, è stata per me una rilettura sorprendente. Non è stato immediato abituarmi alla nuova traduzione: è certamente più aderente al mondo di oggi, con un linguaggio più diretto, spoglio di filtri e mediazioni.

Benché io non sia tipo da eufemismi — l’uomo di blues che sono preferisce parlare chiaro — ammetto che, in fatto di traduzioni, tendo a rimanere affezionato a quelle “del tempo che fu”. Tuttavia, riconosco al nuovo traduttore (che sia chiaro: ha fatto uno splendido lavoro) un approccio brillante, spigliato, e soprattutto fedele allo spirito dell’originale.

Un esempio emblematico: il titolo del capitolo IV.

In inglese, si intitola Cunt Crazy.

Nella traduzione italiana del 1988, divenne La fissazione.

Oggi, finalmente, si ha il coraggio di restituire il tono e la forza dell’originale: Pazzo per la figa.

Una scelta forse spiazzante, ma indubbiamente centrata.

La sinossi della nuova edizione riassume alla perfezione lo spirito del libro:

un monologo travolgente del protagonista, Alexander Portnoy, sospeso tra una seduta psicoanalitica senza censure e la più scatenata stand-up comedy mai trascritta su pagina. Un flusso inarrestabile, brillante, grottesco e irresistibile, da cui si esce barcollando.

Sì, Portnoy è ancora oggi capace di provocare vertigini.

Di piacere letterario — e non solo.

◊ ◊ ◊

https://www.adelphi.it/libro/9788845940118

«Questo libro rischia di provocare un secondo Olocausto» scrisse all’uscita di Portnoy uno studioso generalmente posato come Gershom Scholem. La profezia fortunatamente non era fatta per avverarsi, ma è difficile negare che da allora il monologo di Alexander Portnoy abbia investito, e travolto, tutto quanto ha incontrato sul suo cammino. A cominciare dalle abitudini dei lettori, e dalla loro percezione di cosa possa, e soprattutto non possa, raccontare un libro. Poi, gran parte delle idee ricevute sui cosiddetti rapporti fra maschi e femmine, su noialtri quaggiù e le varie forme che diamo all’entità lassù. La vertigine comincia subito, quando chi legge pensa di affrontare il resoconto senza censure di una seduta analitica – cosa che, molto più di quanto si pensi, è vera – e si ritrova in mano un tipo diverso, e almeno altrettanto scabroso, di materiale: quello della standup più divertente e irrefrenabile mai messa sulla pagina; da cui si esce barcollando, e senza essere certi di volerne veramente uscire. Dopo molti anni, e infinite repliche, lo spettacolo aveva però bisogno di un nuovo allestimento, che qui presentiamo invitandovi alla prima.

Prima di assumere la sua forma attuale, il materiale di Portnoy è stato varie altre cose – fra cui un commento parlato alle diapositive di zone erogene illustri, che Kenneth Tynan avrebbe voluto inserire nel suo celeberrimo e allora sacrilego musical Oh, Calcutta! Solo dopo lunghi ripensamenti il monologo ha finito per diventare, nel 1969, il quarto libro di Philip Roth (1933- 2018). Quello della sua consacrazione (o sconsacrazione): e anche quello da cui, inevitabilmente, Adelphi comincia la pubblicazione di tutte le sue opere.

Questo è uno dei pochi libri che ho ricomprato anche per vedere le differenze della nuova traduzione. Avevo letto una edizione economica della Mondadori (fine anni ’90) e successivamente acquistato una Einaudi (se non ricordo male uguali) data in prestito e mai avuta indietro. Nei prossimi giorni rileggerò questa edita da Adelphi.

"Mi piace""Mi piace"